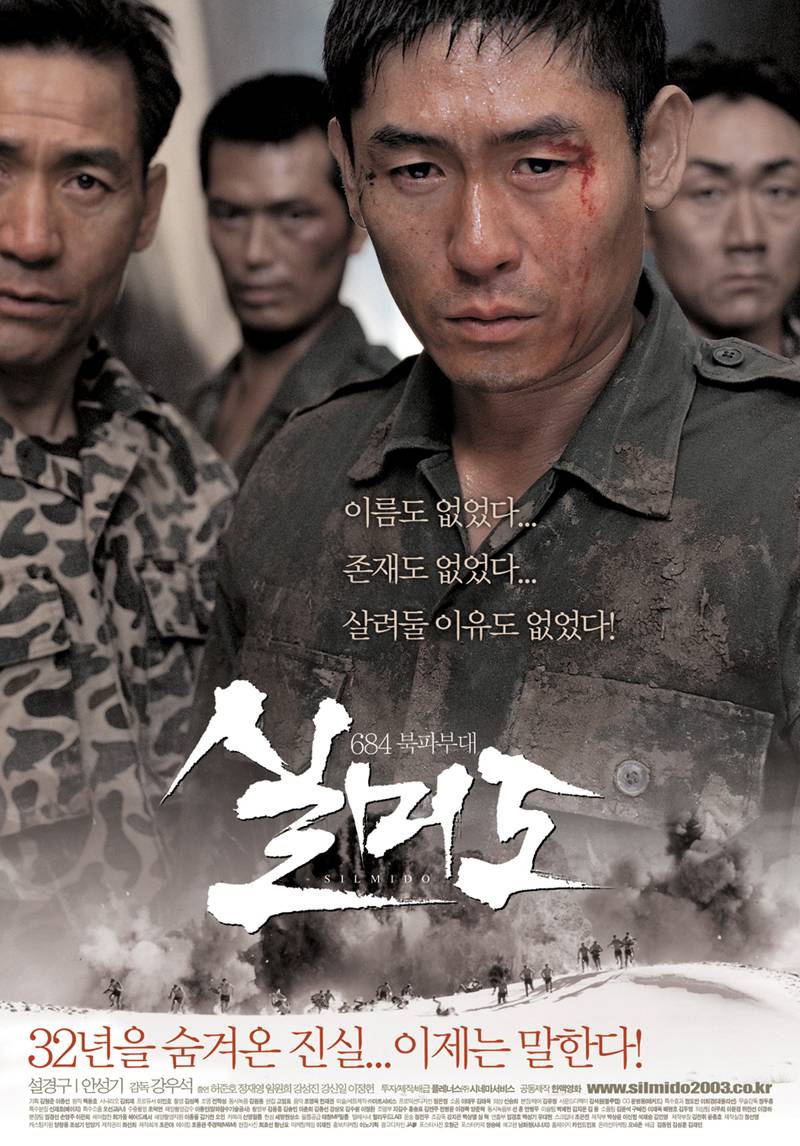

이 영화는 1968년도 비밀의 부대 '실미도 684부대'에 관한 실화 영화입니다. 감독은 강우석 감독이 맡았는데, 강우석 감독은 2990년대부터 2000년대 중반까지 한국 영화계에서 흥행작들을 많이 쏟아낸 유명한 감독입니다. 그의 영화로는 <행복은 성적순이 아니잖아요>, <투캅스>, <투캅스 2>, <공공의 적>, <공공의 적 2>, <한반도>등이 있습니다. 실미도는 그에게 한국에서 처음으로 천만 관객을 넘긴 영화의 감독이라는 명예를 가져다주었습니다. 이 영화는 2003년 12월 24일 개봉 후 2004년에 많은 상을 수상하였습니다. 백상예술대상에서는 영화 대상을 수상하였고, 청룡영화상에서는 최우수 작품상, 감독상, 남우조연상 등을 수상하였습니다. 그만큼 많은 사람들로부터 사랑을 받았고 엄청난 흥행을 했던 영화입니다. 영화의 주인공 설경구와 안성기의 대화 중 "나를 쏘고 가라."는 명대사로 많은 패러디를 낳기도 했습니다.

사형수들로 이루어진 살인 병기 훈련소

청와대에 간첩이 숨어들었던 1968년 1월 21일, 조폭 행동대장 강인찬은 상대 조직과 한판 붙고 있었습니다. 그는 상대 두목과 몸싸움을 하다가 그를 찌르고 달아납니다. 그러던 그를 경찰이 체포합니다. 그에 곧 재판을 받게 되고, 사형선고를 받습니다. 사형집행일이 다가오고, 그에게 한 군인이 와서 제안을 하나 합니다. 사형이 집행된 다음날, 그는 살아서 배를 타고 어디론가 떠나고 있습니다. 그의 주변엔 비슷한 처지의 사람들이 함께 있었습니다. 배는 어느 외딴섬 근처에서 서는데, 그 배에는 군인이 함께 타고 있었습니다. 그러더니 군인들은 갑자기 바다로 뛰어내리라며 총을 난사합니다. 놀란 나머지 배에 있던 남자들은 배에서 뛰어내리고 섬까지 헤엄쳐서 들어옵니다. 해안가에 나란히 서 있는 그들의 앞에 최재현 준위가 나타납니다. 그는 인찬이 사행집행일에 어떤 제안을 했던 그 남자였습니다. 그는 갑자기 그들에게 군인이 되라고 합니다. 더 이상 기대할 것도 없었던 남자들은 군복을 입고 그렇게 대한민국 684 부대의 부대원이 됩니다.

684부대의 목적은 평양에 침투하여 김일성 목을 따고 오는 것이었고, 곧이어 그들의 혹독한 후련은 시작됩니다. 훈련에는 고문을 참는 훈련도 포함되어 있었고, 인찬을 포함한 상필과 근재는 고문을 끝까지 참아낸 최후의 3인이 됩니다. 그렇게 세 사람은 세 조의 조장이 됩니다. 어느 날, 세 사람은 결투를 벌이고, 상필이 패배합니다. 패배한 상필의 조는 산악구보 훈련을 벌칙으로 받게 되고, 훈련에서 돌아오자마자 상필은 인찬에게 시비를 겁니다. 이를 근재가 말리지만 상필은 근재에게 까지 시비를 겁니다. 하지만, 근재는 노련한 한방으로 그를 제압하고 서열이 정리됩니다. 그들의 훈련은 하루하루가 지날수록 더욱더 고되지고 냉철해집니다. 인찬은 훈련 중 한 명이 몸이 안 좋아 조 전체가 위험에 처하자 그는 의도치 않게 그를 포기하게 되는데, 훈련대장은 그의 선택을 칭찬합니다. 그렇게 그들은 점점 살인 병기가 되어가고, 출정 날이 다가옵니다.

목적 달성을 위해 달려온 그들에게 찾아온 그날,

드디어 출정 날이 밝았습니다. 그들은 애국가를 부르며 두려움을 달래고 있었습니다. 해가 지고 비바람이 거세지자, 그들은 바다로 고무보트를 띄우고 북을 향해 힘을 다해 노를 젓습니다. 그때, 훈련대장 최 준사는 상부로부터 전화 한 통을 받습니다. 그에게 내려진 명령은 작전 취소였습니다. 조 중사는 즉각 배를 타고 나가 인찬을 포함한 684 부대원들 앞을 막아섭니다. 김일성의 목을 따기 위해 약 3년 4개월간 혹독한 훈련을 견뎌내 온 그들은 조 중사의 만류에도 작전을 진행하려고 합니다. 하지만, 조 중사와 군인들은 총을 쏘며 그들을 막아서고, 부대원들은 결국 실미도로 되돌아갑니다.

그날 이후, 부대 분위기는 이상해 집니다. 재정지원도 끊기고 목표가 사라진 그들에 가 남은 것은 지루함 뿐이었습니다. 그리고 그날 밤, 일이 발생합니다. 화장실에 간다고 하며 부대원 중 2명이 탈영합니다. 그리고 그들을 진압하는 과정에서 한 명이 죽고, 한 명만이 다시 실미도로 돌아옵니다. 모든 부대원들이 다 같이 책임이 있다며 체벌을 받자, 화가 난 인찬은 다시 잡혀온 한 명을 막대기로 내리쳐 죽이고 맙니다. 부대 내부적으로 크고 작은 사건들을 함께 겪어내며 훈련병들과 그들의 감시와 훈련을 맡은 기간병들은 인간적인 교감을 가지게 됩니다.

훈련은 계속 미뤄지고, 훈련대장은 마냥 기다릴 수 없어 상부로 달려가 작전을 재개하게 해 달라며 따지지만, 남과 북의 관계가 많이 달라져 김일성을 죽이자고 만든 특수부대가 세상에 알려지면 곤란하다며, 오히려 그들을 정리하라는 지시를 받고 돌아옵니다. 그때 즈음엔 부대는 평화로운 날을 보내고 있었습니다. 인찬이 눈엣 가시였던 조 중사는 인찬의 어머니 사진을 찢어버리며 훈련병과 기간병의 선을 긋습니다.

어느 날, 훈련대장은 인창을 조용히 자신의 방으로 부릅니다. 그리고 잠시 자리를 비워달라고 하는데, 곧이어 박 중사와 조 중사가 들어옵니다. 훈련대장은 상부로부터 받은 지시를 그들에게 전달합니다. 조 중사는 반발하지만, 박 중사는 자신의 목숨이 더 중요하고 자신이 더 가치가 있다며 그들을 모두 정리하자고 합니다. 군인들 사이에 갈등은 격화되고, 조 중사가 어느 날 출장을 간다며 실미도를 떠납니다. 배에 타려는 조 중사를 잡으며 출장 갔다가 오는 길에 군것질 거리라도 사와 달라며 안부를 전합니다. 인창은 그가 그날 밤 들은 이야기를 상필과 근재에게 이미 이야기를 했었고, 진정으로 그들을 아껴주고 생각해 주었던 것은 겉으로 착했던 박 중사가 아니라 사실 조 중사였던 것을 알았기 때문이었습니다. 그리고 훈련병들은 그날이 거사 날이라는 것을 직감합니다.

진실을 전하기 위한 그들의 작은 몸부림

그날 밤, 훈련병과 기간병 사이 작전이 동시에 시작됩니다. 하지만 기간병도 자신이 맡은 훈련병을 죽이는 것이 쉽지는 않았습니다. 그렇게 기간병들이 작전지시를 받고 있는 동안, 훈련병들은 한발 빠르게 움직입니다. 실미도의 살육전이 시작되고, 살인 병기로 키워진 그들을 기간병들은 당해낼 수 없었습니다. 그리고 인창은 교육대장을 찾아갑니다. 인창은 왜 자신이 이야기를 듣도록 하였는지 묻고 최 준위는 "군인의 의무를 다하기 위해서 너희들과 목숨을 약속한 것을 저버릴 수 없었다."라고 이야기하고, 인창은 "비겁한 변명입니다." 라며 총을 쏘아댑니다. 인창은 차마 그를 쏠 수 없었고, 망설이는 그에게 최 준위는 자신을 쏘지 않으면 본인이 훈련병들을 죽일 수밖에 없다고 이야기합니다. 그러나 인창은 끝내 그를 쏘지 못하고, 훈련대장 최 준위는 스스로 목숨을 끊습니다. 훈련병들은 마지막으로 박 중사까지 죽인 후 실미도를 나가게 됩니다.

그들이 실미도를 나가 향한 곳은 청와대였습니다. 그들은 버스 한 대를 탈취합니다. 그리고 버스 라디오에서 뉴스가 흘러나오는데, 무장공비가 버스를 탈취해 서울로 향하고 있다는 것이었습니다. 억울한 그들은 분노에 차 그들을 막는 군인들에게 총을 난사하며 서울로 입성합니다. 상부에서는 그들을 정리하라는 명령을 내리고 군인들이 출동하여 그들을 막아섭니다. 그들을 사방에서 포위한 군인들은 그들에게 총을 겨누고, 저격수의 사격을 시작으로 마지막 교전이 시작됩니다. 살인 병기였던 그들도 수적 열세에서는 이길 수 없었고, 대다수가 총상을 입게 됩니다. 한편, 군인들에게 버스에 함께 타고 있는 민간인들까지 사살하라는 상부의 지시가 전달됩니다. 사격을 준비하는 중에 조 중사가 현장에 나타납니다. 그가 차에 내리면서 떨어뜨린 봉지에는 실미도에서 그를 배웅해준 훈련병들을 위한 군것질거리가 들어있었습니다. 조 중사는 그들이 무장공비가 아니라며 설득합니다. 인창과 훈련병들은 민간인들을 내보내고 버스에 자신의 이름을 피로 남겨놓더니, 민간인들이 버스에서 멀어지자 수류탄을 꺼내 자폭합니다. 이를 눈앞에서 목격한 조 중사는 절규합니다. 다음날, 신문 뉴스에는 간첩사건으로 보도되고, 그렇게 실미도의 진실이 쓸쓸히 잊히며 영화는 끝이 납니다.

실화를 바탕으로 한 영화의 무게감

개봉한 지 20여 년이 지났지만 다시 보아도 그 감동과 묵직한 감정은 여전한 것 같습니다. 현실에서 있을 것 같지 않은 비 인간적인 이러한 일이 실화였다니, 너무 놀라웠고, 이것이 불과 몇십 년 전 일이라는 것이 더욱더 놀라움을 금치 못하게 하였습니다. 그리고 다시 보니, 조연으로 출연했던 반가운 배우들의 얼굴도 볼 수 있어 좋았습니다. 사회에서 소외되고 잊힐 뻔했던 억울한 이야기가 이렇게 영화화되어 만날 수 있어 반가웠고, 묵직한 울림을 주었던 영화였습니다.

댓글